恢宏、真实、悲悯的时代之歌

—— 读阿莹《长安》一书

2025年02月13日

字数:2049

■关宁

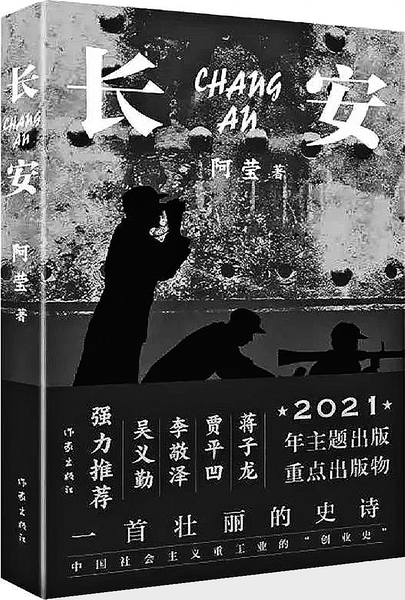

阿莹的《长安》一书,在出版前我有幸先睹为快,当时只觉作者构思恢宏,滔滔时代洪流中,只取一勺——长安军工厂,便将新中国前三十年的奋斗历程塑造成了传奇。

2022年初,西安因疫情封城,此时《长安》已出版数月,成为上年度主题出版的重点出版物和中国小说学会评选的上榜作品,我重新取出阅读,又有了不一样的感触。

这部书写工业题材的长篇小说,得益于作者的人生经历。作者成长于一个久负盛名的军工大院,经过那个艰苦而又火热的年代的淬炼。在那个年代,具有特殊性的军工企业是国家意志的载体。“一穷二白”的国家需要积累,这积累需要全体国民努力付出;需要和平,这和平需要以不惧战争、准备战争的方式获得。这是时代的要求,也是生活在其中的每一个人的自觉。

但作者意识到,若只是贯彻国家意志,那么文学作品便会化为“僵硬的形象”,而他在军工大院的经历与体验,他所熟悉的一个个的军工人却立体而生动,毫无僵硬之处。作者动笔创作时,距离那个时代已过去数十年,在回望中,他也体会到,“政治可以严肃冷峻,也可以春风化雨”,政治与人性并不对立。于是,他在作品中真实、悲悯地塑造了丰富的人物群像,这是《长安》一书成功的关键。

真实性

小说的真实性,首先来自大时代架构的真实。主人公忽大年戎马一生,参加过抗日战争、解放战争,并在抗美援朝部队入朝作战前,受命解甲筹建军工厂,而他所在的170师,在他筹建军工厂时在朝鲜几乎全军覆没。这一惨痛的事实,成为忽大年在军工厂奋斗的原动力之一。在军工厂的建设及生产过程中,金门炮战、对印自卫反击战、珍宝岛自卫反击战等几场真实的战争,嵌在小说中,成为明显的坐标,彰显了军工厂存在的意义,也成为小说中所有人物所思所为的背景。有此背景,我们才能理解忽大年对厂长职务的重视,对黄老虎、连福的警惕,对妹妹情感的强横干涉等看似与主人公高大上形象相矛盾的行为。

小说的细节,也因作者对军工厂生活的熟悉,展现出一种复刻般的精准真实。困难时期,饥饿的工人们会在工厂的空地上种粮食;设置在车间里的洗澡堂,平时要分男女使用,而其设立的初衷,只是为了一日劳作下来一身粉尘的男工人使用;工厂有自己的福利,夏天时会分发冰棍,劳保用品中有线手套。而女工们会拆开线手套染色后织成毛衣;为了解决分居的职工的生活问题,工厂建造了临时宿舍区……但凡曾对当年的大型国企稍有了解的人,看到这些细节,都会觉得似曾相识。这些栩栩如生的细节,填补了宏大叙事留下的缝隙,使得国与家、大与小、集体与个人在小说中达成了某种均衡。

悲悯性

作者在塑造一个时代,这个时代的主旋律是建设国家、保卫国家;他同时也怀着悲悯之心,想给读者讲一讲在这个大时代下的人,描绘他们的所思所想。

就人物关系来看,忽大年和忽小月是亲兄妹。但就其象征意义来说,可以说,忽大年代表“信仰”,忽小月代表“欲望”。信仰崇高、坚强,但有时候粗暴无情;欲望缠绵、热情,但常常软弱可悲。忽小月任性、天真、单纯,也爱美,这样的性格造就了她的人生悲剧。童年时,她任性地要跟着戏班去学戏;到军工厂,她坚决要和背景可疑的连福恋爱;在莫斯科,她会不顾纪律,打扮得漂漂亮亮去老莫家参加生日会;被迫回国后,在接受处理之时,她竟然乔装打扮,和连福一同去外地押运炮弹……忽小月种种看似离经叛道的行为,作者怀着爱怜一一写出,可以说,他在这个形象上寄托了最大的悲悯心。

作者同情忽小月,给予她的笔墨远超黑妞和靳子,她的形象也远比后两者鲜明得多。这意味着作者理解人的欲望、人的软弱,知道欲望是人之为人不可缺少之物。然而作者又浓墨重彩地描写忽大年对妹妹的压制:忽大年阻止忽小月与连福的爱情,甚至以活埋相威胁;忽小月被下放熔铜车间时,忽大年拒绝伸出援手,导致忽小月身体残损。这是作者的理性与作品情节发展的必然逻辑:信仰与欲望无时不在冲突,要坚定信仰,就必须压制欲望,这是时代的要求。因此忽小月难逃一死。她从高高的烟囱上一跃而下,以死亡来抗争信仰对她的压迫。

作者并非只对弱者怀着悲悯。对信仰的代表者忽大年,他也写出他在坚强外表下的悲情,他和靳子、黑妞的三角恋情,他事业的几起几落。在小说即将结尾时,为军工事业付出终生,妹妹和妻子接连死去的忽大年(此时他还不知道,自己的红颜知己黑妞也生死未卜),在最后一次靶场试验前信步独行,竟然来到了一座名为“万寿寺”的山间小寺。这座寺院的住持,正是从长安厂失踪的曾经的和尚——满仓。

改革大潮即将滚滚而至,身经百战的忽大年,此时已经疲惫、痛苦、焦虑,萌生了退意。而在中国传统文化中,兼济天下的英雄,常常会退身于“释”。这种具有象征意义的情节安排,充分体现了作者对老去的英雄的怜惜。

《长安》一书并非浩瀚而貌似平静的大海,而是波澜壮阔、跌宕起伏的大河;它是交响乐,不同乐器在乐曲中此起彼伏,展现出各自的色彩。大河奔流,跳珠溅玉;乐曲演奏,吹拉弹唱,都服务于同一个主题:新中国的军工事业。在这一主题下,作者以其对人性的洞察,展现了极强的理解包容力,《长安》因此成为恢宏、真实、深具悲悯性的主旋律作品。

—— 《长安》阿莹 著 作家出版社2021年7月第1版