“AI数字人”虚假宣传保健品涉嫌欺诈老年人

2025年03月26日

字数:1283

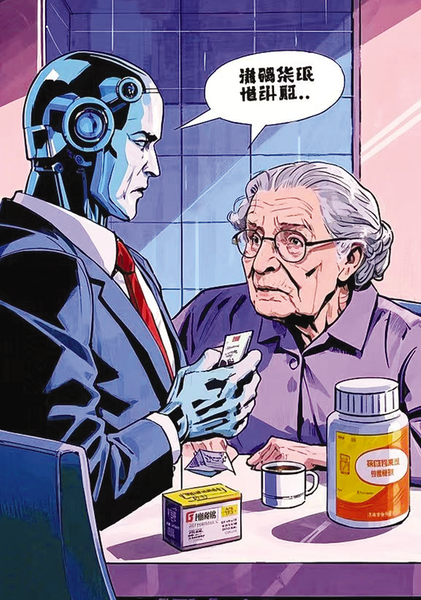

(图片由AI生成)

在刚刚过去的“3·15”国际消费者权益日,有媒体曝光了一起利用“AI数字人”技术进行虚假宣传的案件。该案件涉及多家企业,骗子通过AI合成的“专家”形象,向中老年群体虚假宣传保健品功效,诱导消费者购买,造成了严重的社会影响。

据报道,这些“AI数字人”在短视频平台上扮演医疗专家、帅哥、职场女性等角色,24小时不间断地推广所谓的养生“奇迹”。他们通过直播、短视频等形式,将消费者引流至微信等私域平台,进而推销高价保健品。

赵黎(化名)的母亲就是其中一名受害者,她被诱导花费16761元购买保健品,而像她这样的案例并不少见。这些企业利用老年人对健康的关注,通过虚假宣传、洗脑式营销,进而达到销售高价保健品的目的。调查发现,这些“AI数字人”视频多由AI技术合成,成本虽然低廉,但造成的危害性却极大。视频中的人物形象看似真实,实则嘴型与声音不协调,背后隐藏着虚假的身份和夸大的宣传内容。

更为严重的是,这些所谓的“神药”实际上并非药物,而是普通的保健品,甚至有的只是糖果,根本无法治疗疾病。专家表示,糖尿病是一种慢性代谢性疾病,是否可以逆转需要根据实际情况判断,而这些产品并无实际临床效果。此外,这些企业还通过快递代收费用等方式,逃避法律责任,给消费者维权增加了难度。市场监管部门表示,将对这类违法行为进行调查,并依法予以处罚。

面对AI滥用导致的“坑老”困境,为银发族共筑“防火墙”已成为多方共识。从顶层设计来看,2025年全国两会期间,多位代表委员呼吁立法整治AI“换脸拟声”。

令人欣慰的是,近日,国家互联网信息办公室等四部门联合发布了《人工智能生成合成内容标识办法》(以下简称《办法》)。据悉,《办法》聚焦人工智能“生成合成内容标识”关键点,通过标识提醒用户辨别虚假信息,明确相关服务主体的标识责任义务,规范内容制作、传播各环节的标识行为,将于2025年9月1日起施行。

此外,压实平台方的审查责任、加大对通过AI伪造视频发布者的惩处力度也势在必行。工信部信息通信经济专家委员会委员盘和林强调:“现如今,我们应该有一条大原则,那就是谁发布虚假的AI换脸视频,谁就要承担责任。当然,如果AI换脸并非恶意,那么这属于当事人双方之间的范畴,但如果是通过AI换脸明显获利,那就应该是需要警方介入的案件了。平台也需要通过新技术与人工审核相结合的方式,对内容进行有效审核。”

公安部网安局用4个关键词教网友如何识别AI谣言:查源头,警惕无明确作者、无正规信源的内容;看细节,观察手指数量是否异常、光影是否自然,注意口型与声音是否同步、背景是否模糊扭曲;验逻辑,AI生成的谣言常出现时间矛盾的问题;用工具,通过权威渠道进行查证。“查源头”“看细节”“验逻辑”“用工具”四大法则同样适用于老年人防骗场景。

科技进步与人文温度从来不是对立的命题。在AI技术日新月异的今天,我们也该慢下脚步,让老年人不“掉队”、不迷失。随着AI技术不断消解真实与虚构的边界,人类唯有将科技向善的基因注入算法肌理,方能守护住数字时代的每一份信任与尊严。而相关部门、网络平台、亲友及全社会的合力“围堵”,才是抵御这场银发族“AI围猎”的最坚实盾牌。

记者 曹晏 整理